1. Kinder und Familien von Inhaftierten – warum sie Unterstützung brauchen

Kinder von Inhaftierten gehören aus psychologischer, sozialer und pädagogischer Sicht zu einer besonders vulnerablen Gruppe. Die Trennung durch Inhaftierung geht in der Regel nicht nur mit emotionalem Stress, sondern auch mit Stigmatisierungen und strukturellen Nachteilen einher. Die COPING-Studie 2012 (Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health) Kommt zu dem Ergebnis, dass diese Kinder ein signifikant höheres Risiko für emotionale und Verhaltensprobleme haben als Gleichaltrige ohne inhaftierten Elternteil. Der Verlust einer stabilen Bezugsperson führt häufig zu Unsicherheiten in der Entwicklung, einem Gefühl des Verlassenseins sowie einem mangelnden Vertrauen in zwischenmenschliche Beziehungen.

Viele dieser Kinder entwickeln Schuld- und Schamgefühle und ziehen sich zurück. Zudem kommt es häufig zu Loyalitätskonflikten, besonders wenn sich der verbliebene Elternteil negativ über den inhaftierten Elternteil äußert oder selbst überfordert ist. Die Kombination aus psychischer Belastung, sozialer Ausgrenzung und mangelnder institutioneller Unterstützung macht deutlich, dass Kinder inhaftierter Eltern gezielte Interventionen und stabile Bezugspersonen benötigen, um die negativen Auswirkungen ihrer Lebenslage abzufedern (vgl. Zieganski/Starke/Urban 2013).

2. Die Landesfachstelle im Netzwerk Kinder von Inhaftierten – wer wir sind

Die Landesfachstelle im Netzwerk Kinder von Inhaftierten – Hessen (Netzwerk Kvl – Hessen) ist eine gemeinsame Initiative des Hessischen Ministeriums der Justiz und für den Rechtsstaat (HMdJ), des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (HMSI) und des Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege (HMFG) in Kooperation mit der AKTION – Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. und der Auridis Stiftung gGmbH. Sie besteht seit 2023 und richtet sich mit ihrem Angebot sowohl an von Inhaftierung betroffene Familien als auch an Fachkräfte aus Justiz und Jugendhilfe. Als Teil der Bundesinitiative im Netzwerk Kvl – einem Zusammenschluss von Fach- und Koordinierungsstellen in derzeit sechs Bundesländern v tauschen wir uns als hessische Landesfachstelle deutschlandweit mit den verschiedensten Akteuren zu diesem Thema aus (vgl. Kugler/Vogt 2022).

Bei der Inhaftierung eines Elternteils wird oft das gesamte Familiensystem erschüttert, und viele Fragen bleiben offen.

Unser Trägerverein ist die AKTION – Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. in Gießen, der in den Jahren 2017 bis 2019 ein erstes Modellprojekt zum Thema „Angehörigenarbeit im hessischen Justizvollzug“ übernahm und seither verschiedene Kurse für inhaftierte Eltern in hessischen Justizvollzugsanstalten anbietet. Mit AKTION KIM – Kinder im Mittelpunkt folgte in den Jahren 2020 bis 2022 ein zweites, von der Aktion Mensch gefördertes Projekt zur hessenweiten Unterstützung für Kinder von inhaftierten Eltern (vgl. Henn/Müth 2022, vgl. www.aktion-verein.org/beratung/aktion-kim).

3. Ziele und Aufgaben

Die Landesfachstelle möchte die Versorgungsstruktur von Kindern Inhaftierter in Hessen verbessern. Dadurch profitiert die Gesellschaft insgesamt: Betroffene Familien rutschen nicht weiter in Armut und prekäre Lebenslagen ab, zusätzliche Kosten für Sozialleistungen können vermieden werden. Ein familienorientierter Strafvollzug wirkt sich außerdem meist förderlich auf die Resozialisierung des inhaftierten Elternteils aus. Um diese Ziele auf lange Sicht zu erreichen, will die Landesfachstelle zwischen den beiden Systemen Justiz und Jugendhilfe Brücken bauen und Vernetzung und Austausch vorantreiben. So veranstalteten wir im Jahr 2024 in Kooperation mit der Evangelischen Hochschule Darmstadt und Der Paritätische Hessen einen gemeinsamen Fachtag zum Thema „Kinder von Inhaftierten – Perspektiven für eine Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur durch die Kinder- und Jugendhilfe sowie die Justiz in Hessen“, an dem zahlreiche Fachkräfte teilnahmen und mitdiskutierten (alle Vorträge unter www.kvi-hessen.org/index.php/seite-fachkraefte-veranstaltungen).

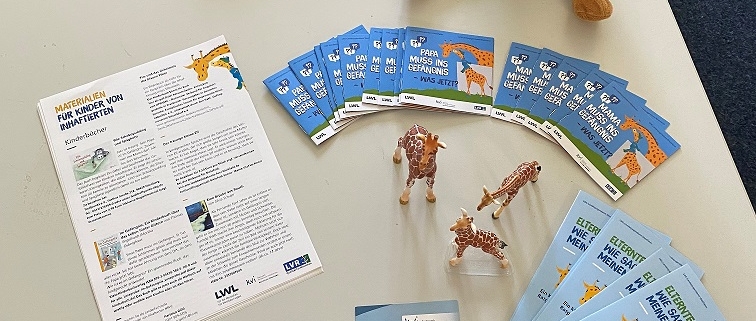

Vor diesem Hintergrund ist die Sensibilisierung und Qualifizierung von Fachkräften beider Bereiche ein Arbeitsschwerpunkt. In (Online-)Workshops gehen wir zum Beispiel auf die Lebenswelten von Kindern Inhaftierter und die Möglichkeiten ihrer Unterstützung ein oder behandeln Themen zu Kindeswohl und ambulanten Leistungen (vgl. Gerbig/Feige 2022 und Beckmann/Lohse 2023). Neben der Projektvorstellung in hessischen Gremien und Arbeitsgemeinschaften bieten wir in Kooperation mit Treffpunkt e. V., Nürnberg, außerdem Fortbildungen für Bedienstete in Justizvollzugsanstalten an. Eine kollegiale Beratung von Fachkräften, die von Inhaftierung betroffene Familien und Kinder betreuen, vervollständigt das Angebot.

4. Ein Schwerpunkt: Erstberatung von Betroffenen

Nicht zuletzt gehören die direkte, persönliche Erstberatung und Unterstützung von betroffenen Angehörigen sowie die Anbindung dieser Ratsuchenden an bestehende Stellen zu einem unserer wichtigsten Arbeitsbereiche. Bei der Inhaftierung eines Elternteils wird oft das gesamte Familiensystem erschüttert, und viele Fragen bleiben offen: Wie kommen wir finanziell über die Runden? Wie sage ich es meinen Kindern? Wie organisiere ich den Besuch in der JVA? Und wie läuft das überhaupt alles ab?“

Meist ist es der nicht inhaftierte Elternteil, der – auf der Suche nach einem Ansprechpartner – über unsere Website den Weg in unsere Landesfachstelle findet und per E-Mail oder Telefon Kontakt aufnimmt. Für diese Familien sind wir die erste Anlaufstelle. Häufig sind die Betroffenen emotional noch sehr aufgewühlt und froh, ein offenes Ohr zu finden.

Lebensunterhalt sichern

In der Beratung versuchen wir, die oftmals komplexen Problemlagen genauer in den Blick zu nehmen und Lösungen anzubahnen. Ist durch die Inhaftierung beispielsweise das Haupteinkommen für die Familie weggefallen, müssen die Betroffenen eventuell beim Jobcenter angebunden werden. Gegebenenfalls können sie Transferleistungen wie Bürgergeld oder Wohngeld beantragen und brauchen dabei Unterstützung. Zu klären ist häufig auch die Frage der Krankenversicherung für die Kinder. Oder die monetäre Situation ist so schwierig, dass eine Schuldenberatung die richtige Anlaufstelle wäre. Die Landesfachstelle kann für die Betroffenen eine Lotsenfunktion übernehmen, recherchieren, welche passenden Kontakte es vor Ort für sie gibt, und sie dorthin weitervermitteln.

Kindgerecht erklären

Neben den finanziellen Fragen ist der Umgang mit den Kindern für den nicht inhaftierten Elternteil ein wichtiges Thema. Viele Eltern schämen sich für die Situation: Sie verheimlichen ihren Kindern, wo Papa oder Mama jetzt ist, oder wissen nicht, wie sie mit ihrem Kind über die Haft oder über die Straftat sprechen können. Die Erstberatung versucht, die betroffenen Eltern zu stärken und ihnen zu helfen, bei der Wahrheit zu bleiben. Denn der Schutz der Kinder besteht nicht darin, ihnen die Inhaftierung vorzuenthalten. Der Schutz greift vielmehr dann, wenn der nicht inhaftierte Elternteil ihnen vermittelt, selbst mit der Belastung leben und umgehen zu können, die Kinder zugleich dabei unterstützt, die Situation zu verarbeiten und ihnen durch diese Klarheit ein Gefühl der Sicherheit gibt (vgl. Gähl/Möllers 2025).

Individuelle Strategie entwickeln

In dieser hochbelasteten Situation ist es wichtig, stets die individuelle Lage der Familie zu berücksichtigen. Sollte die Inhaftierung eines Elternteils bei den Kindern weitere negative Folgen mit sich bringen, etwa Aggression, sozialen Rückzug. Verlustängste oder andere Verhaltensauffälligkeiten, können wir die Betroffenen an eine geeignete lokale (Erziehungs-)Beratungsstelle weitervermitteln oder eine Therapie empfehlen.

Kontakt halten

Besuche in der JVA sind für die ganze Familie meist sehr aufregend. Die Kinder und Eltern sind angespannt, weil sie sich lange nicht gesehen haben, die Anreise ist oft strapaziös – und dann findet der Kontakt auch noch unter ganz besonderen Bedingungen statt. Deshalb klären wir die Betroffenen über Besuchszeiten und -abläufe, mögliche Sonderbesuche und Ansprechpersonen in der JVA auf. In Einzelfällen konnten wir Familien darüber hinaus unbürokratisch unterstützen, so wie bei Familie Schröder aus Mittelhessen.

5. Fallbeispiel: Drei Kinder, kein Auto – und die JVA weit weg

Nach der Verhaftung ihres Mannes ist Frau Schröder plötzlich alleinerziehend. Inzwischen sitzt ihr Ehemann, mit dem sie drei gemeinsame Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren hat, im Gefängnis. Damit hat sich das Leben der Familie mit einem Schlag verändert: Die Mutter ist auf sich gestellt. Das Geld wird knapp, seitdem das Einkommen des Vaters weggefallen ist. Und den Kindern fehlt Tag für Tag eine wichtige Bezugsperson. Den Vater dürfen sie höchstens zweimal im Monat für eine Stunde sehen – hinter Sicherheitstüren und Gittern, unter Aufsicht von Justizvollzugsbeamt*innen, in einem großen Besuchsraum mit anderen Inhaftierten und deren Angehörigen.

Die Besuche im Gefängnis sind für Frau Schröder finanziell, organisatorisch und emotional kaum zu stemmen. Die Familie lebt auf dem Land, die Mutter besitzt weder Führerschein noch Auto. Die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die entfernte JVA würde einige Stunden dauern, inklusive mehrfachen Umsteigens – mit drei kleinen vor Vorfreude zappelnden Kindern samt Kinderwagen. Wenn es dabei noch zu Bahnverspätungen oder verpassten Anschlüssen käme, könnte es passieren, dass die Familie nicht pünktlich eintrifft und in der JVA nicht mehr zum Besuch zugelassen wird.

In dieser schwierigen Situation sucht Frau Schröder bei uns Unterstützung. Wir vereinbaren mit ihr einen Erstberatungstermin, bei dem uns die Mutter verzweifelt schildert, wie sehr sie sich im Stich gelassen fühlt: „Auch bei Verwandten und Bekannten finde ich keine Hilfe. Da ist niemand, der mich und die Kinder zur JVA begleiten oder gar dorthin fahren könnte. Und alleine schaffe ich das nicht! Jetzt sehen die Kleinen ihren Vater gar nicht mehr und fragen ständig nach ihm, weil sie ihn so vermissen.“

Niederschwellige Unterstützung

Über die Erstberatung hinaus war es möglich, der Familie bei diesem zentralen Problem zu helfen. Denn als Landesfachstelle konnten wir über eine Zuwendung des Fliedner-Vereins Rockenberg e. V. einen Fahrdienst organisieren. Dafür holte eine Mitarbeiterin die Familie mit dem vereinseigenen VW-Bus der AKTION – Perspektiven e. V. zu Hause ab, fuhr sie in die JVA und brachte sie wieder zurück. Während der Fahrten konnte sie die Familie außerdem auf den Besuch vorbereiten und die Kinder auch nach den Besuchen auffangen und deren Gefühle und Erlebnisse reflektieren. So wurde auch die Mutter entlastet, weil sie sich ganz auf ihre Kinder konzentrieren konnte.

Unsere Mitarbeiterin schildert ihre Eindrücke:

Ohne unsere logistische Unterstützung wäre die Anreise zur JVA mit drei kleinen Kindern tatsächlich zu anstrengend gewesen – und so hätten sie den Vater vielleicht nie besucht. Deshalb war Frau Schröder auch sehr erleichtert, dass wir die Fahrten organisierten und alles immer reibungslos funktionierte. Das führte dazu, dass alle entspannt ankamen, und verschaffte der Familie als gemeinsame Unternehmung auch ein besonderes Erlebnis. Die anschließende Begegnung mit dem Vater war für die Kinder und die Mutter ungeheuer wertvoll. Auf der Rückfahrt erzählten sie, wie schön es war, mit ihm zu reden, zu spielen oder zu kuscheln, was die Bedeutung dieser Momente für den familiären Zusammenhalt klar bestätigt. Nach den Besuchen wurden aber auch andere Emotionen sichtbar, besonders beim ältesten Sohn, der sehr unter dem Trennungsschmerz Litt und sich wünschte, den Papa häufiger zu sehen. Auf der Rückfahrt konnte ich darauf eingehen, all das direkt besprechen – und die Familie blieb nicht allein mit ihren Gefühlen. Insgesamt denke ich, dass die regelmäßigen Besuche und begleiteten Fahrten einen nachhaltig positiven Effekt auf die psychosoziale Entwicklung der Kinder hatten.

Auf diese Weise konnten wir einige Besuche ermöglichen und pädagogisch unterstützen. Währenddessen gelang es Frau Schröder, ihren Führerschein zu machen und ein eigenes Auto zu erwerben. Heute kann sie die Fahrten selbst übernehmen und hat dadurch ein Stück Eigenständigkeit für sich und ihre Kinder zurückgewonnen.

Inhalt

Inhalt

Als unabhängige Fachzeitschrift für Sozialpädagogik bietet

Als unabhängige Fachzeitschrift für Sozialpädagogik bietet